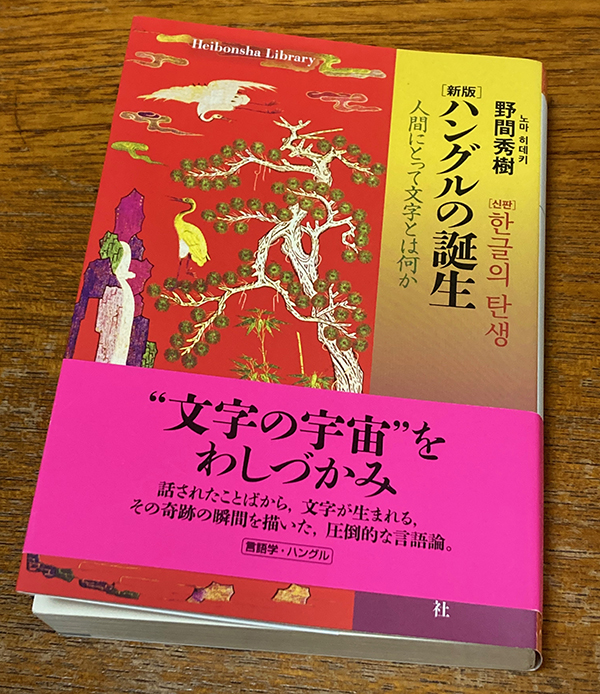

『ハングルの誕生 人間にとって文字とは何か』(野間秀樹・著/平凡社ライブラリー)読了。

同じ漢字文化圏で、日本語と似た様な言葉もたくさんある韓国語には興味を持っている。

ハングル文字の仕組みはわかりやすく、意外に簡単に読める様になるからイイ気になってしまうけど、会話は難しいし、せいぜい映画やドラマに耳をそばだてたり、アプリで学習するくらいしか出来ないでいた。

ただ、アプリは面白くって、漢字語をハングルでどう記し、どう読むか、ひたすらテストするタイプで、気分転換にちょうどよく暇を見ては続けていたのだ。

例えば「大学」の「大」は「대(デ)」、「学」は「학(ハク)」だから「デハク」と読む。漢字の音読みを一つ増やして覚えるくらいの感覚だから、様々に組み合わせれば無理なく多くの単語を覚えられる。

そうしている内に「出発」が「チュルバル」とか「動物」は「トンムル」とか、日本語で「ツ」って読むのは「ル」になってるのが多いと気づく。「会員」は「フェウォン」で、日本語の「K」の発音は「F」の発音に、「イン」は「ウォン」になっているのが多いとか、法則性に気づいていく。その一つ一つに、なぜか合点がいく。

大昔に大陸から渡ってきた先祖がいたとして、その人がそう発語していたDNAの記憶が残っているんじゃないか、とか、発語に快楽を憶えるのは奥に沈んだ祖先の記憶が、息を吹き返した音の愉悦に浸っていたりなんかして。なんて、そんなことを妄想すると楽しくて、アプリの学習を続けていた。

だから書店でこの本を一目見て、即買いしてしまった。なかなか分厚いし、割と専門的な本だけど、面白くてぐんぐん読み進めた。すると韓国語のことだけでなく、日本語のこともたくさん知ることが出来た。

日本語の漢字の音読みはたくさんあるけど、韓国の漢字の音読みはほぼ一つしかない。「行」という字だけで日本語だと「ギョウ」「コウ」「アン」などたくさん読むけれど、韓国語では「ヘン」だけだ。外国語の母語話者が日本語を覚えるのは大変だろうなぁ。

それにしても、なんで日本語にはこんなに読み方があるのかなんて、考えたこともなかった。

この本によれば、「ギョウ」は5世紀以前、中国の南北朝時代からもたらされた【呉音】、「コウ」は7世紀以降、遣唐使によって唐からもたらされた【漢音】、「アン」は12世紀以降、僧侶達によって南宋からもたらされた【唐宋音(唐音)】なのだという。そうなのか~!! 知らなかった!

そりゃ、中国の政権も時代によって民族も違うし、首都の場所も違うし、なんてったって時間も経ってるわけだから、同じ発音を続けているわけではないですもんね。でもその時々で輸入した読み方を「まだ「ギョウ」なんて読んでるの~? ふるー。今、唐の国じゃ「コウ」って読むのが新しいんだぜー」とか、遣唐使のおっさんがほざいていたのかな。

そんな長い歴史の関わりの中で伝わってきた読み方を、基本捨てずに残してきた上に、「行(ユ)く」みたいに、やまと言葉で無理やり読ませる訓読みまで開発しちゃう、そのニュートラルさというか、適当さというか、日本らしくて結構好きだ。

それに高校時代にちょっと触れただけの漢文。漢詩を読むための趣味みたいなもの、くらいにしか思っていなかったけど、まだ固有の文字がない時代の日本列島や朝鮮半島で、書くこと読むことそのものが漢文頼りであった状況を想像すると、その重要性を思い知らされる。お互いの訓読の違いや工夫の詳細を知るにつれ、中国との関わり方の違いも感じ取れたりする。

忠清南道瑞山郡、文殊寺の『佛説仁王般若波羅蜜經』の口訣にカタカナの様な文字が発見されたくだりには、カタカナの起源にぐるぐる想いをめぐらせて胸が躍った。

そして何より、世宗とそのチームが編み出したハングル文字(訓民正音)の革新的で画期的すぎることに驚愕した。まさか喉や歯や口の形で象られて作字されていたとは! 母音の形は陰陽道の理論にも適っている形だったとは! その上、漢字の音節をそのままの文字数で形にしつつ、音素を紐解けばアルファベットの原理にも適っている。こんな21世紀的合理性を備えたシステムを、よくもまあ15世紀に開発したものだと唸るばかり。

その仕組みを知れば知るほど、世宗はIT時代を見据えていたのではないかとさえ思えてしまう。世宗の「民衆の声なき声を形にする」という願いは、インターネットの爆発的な普及にも重ねて見える。ハングル文字(正音)は近代以前にも使われてはいた様だけど、本格的に民衆に広まったのは500年後の20世紀。そして世紀末に満を期して、IT国家として花開いた韓国の民の声はハングル文字でネットにのり、世界中を駆け巡る。更に21世紀になると言葉はその本領を発揮して、映画やドラマが世界中で爆発的なヒットを打つ。

ハングル創設チームの鄭麟趾が語った「風声、鶴唳、鶏鳴、狗吠と雖も、皆得て書くべし。」という躍動感に満ちた宣言は、500年後にスクリーンの中で暴れまわる韓国の俳優たちに受け継がれたのではないかと、全て必然に感じて勝手に胸熱になっている。

グローバルな国民性は、一夜にしてならず、だったのだ。

更に、東洋の絵画や書における精神性との関連や、DTPにおけるタイポグラフィーに至るまで、言語学に留まらず文字の世界を余すところなく伝えていて、美術やデザインを生業にしている者としても、興味深いばかりだった。文字とはなんと、肉厚なことか。

ところで読後に検索していたら、大好きなソン・ガンホ主演の『王の願い—ハングルの始まり―』という映画がなんと今年上映されていた。タイムリーすぎる!

ということで早速配信で観てみた。

あくまでフィクションなので、この本に記されていた様な制作チームは出てこない。代わりに弾圧されていた仏教の僧侶たちが描かれていて、当時の儒教と仏教のパワーバランスも興味深くて面白かった。

なぜこれほどまでに執着して文字を作ったのか。本当に民を想ってなのか。聖人君主すぎないか?

本を読んでもいまいち伝わってこなかった世宗の人間像だけど、映画の終盤でガンホがつぶやく、「民は文字を知らず、思いをうまく表現できぬと思っていた。思いを伝えられなかったのは、この私だった」の言葉に、ああ、表現欲求の源は全て、己れの拙さ故の渇望だよねと腑に落ちる。

やわで不器用で名君の輝きも感じさせないガンホ演じる世宗像は、人間臭くてとても良かった。