2020年2月6日、世界はコロナウィルスへの不安に包まれていた。

今まで買ったこともない類の衛生用品を詰め込んで飛行機に乗りこんだものの、機内トイレの蛇口のボタンがわからず手洗いを出来なかったのが気になっていたわたしは、空港に着くや否やトイレに駆け込んだ。そうして悠長に歯磨き、手洗い、洗顔をしてからイミグレーションにたどり着くと、長蛇の列ができていた。

結局1時間も並んだ末にようやく入国、慌てて荷物をとり、スマホのSIMを入れ替え、両替を済ませ、バス乗り場に走ったものの乗り場がわからない。

そこら辺にいるおっさんに手当たり次第に「イポー?イポー?」と聞き散らかして、示された方向に走っていくと「TO IPOH」と書かれたバスが悠然と目の前を走り去っていった。

わたしは<イポー…!>とかすれた声をあげながら、力なく虚空に手をふってバスを見送ったのだった。

時間も入念に下調べし、到着から2時間以上も余裕があったのに、まさか間に合わないとは…。

やっと見つけたチケットカウンターのおばちゃんに聞くと、次のバスは2時間15分後とのことで、途方にくれる。

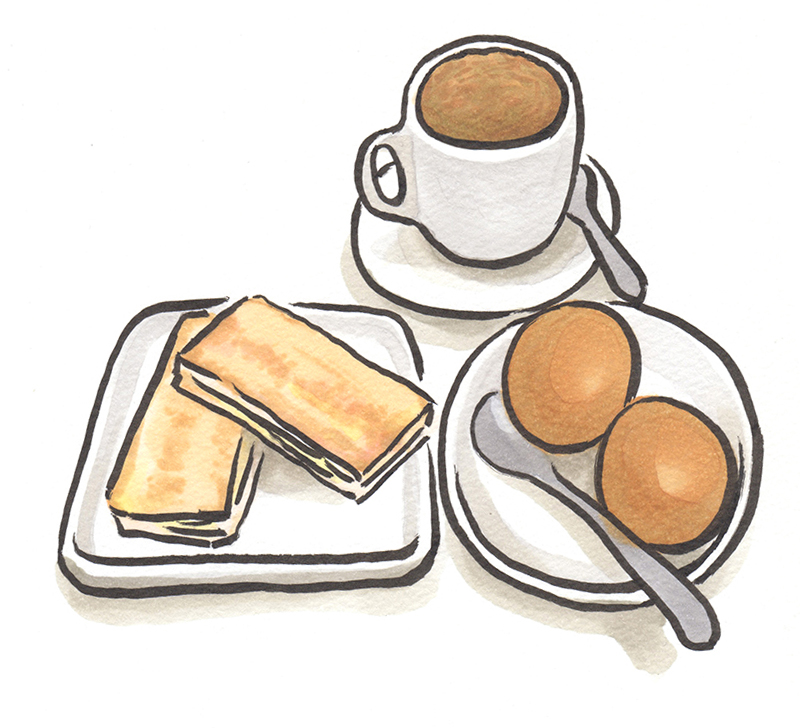

「旅にトラブルはつきもの。いや、これくらいのトラブルで済んで良かった」と思い直し、綺麗なカフェでマレーシアの朝ごはんを楽しむことにした。

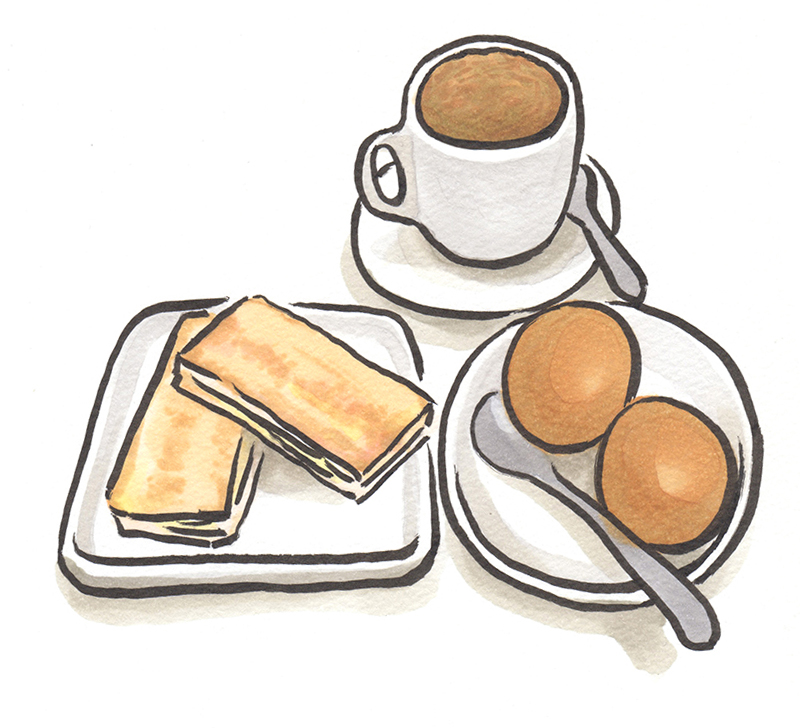

トラディショナルブレックファーストとやらには、トーストの横に卵が2つ添えられていた。

高床式のマレーの家の傍で小刻みにリズムを踏むにわとりを想像し、ほのぼのとした気持ちで割った卵は、ゆで卵ではなく生に近い半熟卵で意表を突かれる。 「半熟卵を食べるのは日本人だけだ。それほどに日本の衛生管理能力はすごいのだ」と、先日友人から聞いて感心したばかりだったので、なんだ、あれも昨今流行りの「ニホンスゴイ」のガセネタだったのかと思いつつ、どうしたら良いのかわからないので、殻の割れ目に口をつけて2つともチューチュー吸いつくす。

本当はパンにかけて食べるものだと知ったのは、だいぶ後のことだった。

バスのリクライニングは快適で、延々と続く椰子の木を横目に眺めながら仮眠をとり、予定より2時間以上遅れてたどり着いたイポーで暖かく迎えてくれたのは、ガイドのチョン夫妻だった。

旅行一週間前、イポー行きの鉄道予約が埋まってしまい日帰りツアーを探していたところ、ネットで見つけた個人のガイドさんである。交通手段も含め相談してみたところ、日程を少し変えれば空港からバスで行けることがわかり、現地での運転や通訳もしてもらえると言うのでお願いしたのだった。

妻のアスカさんは日本人で、ご両親がマレーシアに移住していた関係でチョンさんと知り合い、結婚されたのだ。 彼女は事前に聞いていたわたしの要望を具現化した完璧なプランを立ててくれていたのだけど、大幅な遅れにも柔軟に対応して下さり、まずはバスターミナルから一番近い洞窟寺院に行こうと提案してくれた。

イポーはマレーシアの西側、ペナンとクアラルンプールのちょうど真ん中くらいにある、マレーシアで三番目に大きな都市だ。けれどガイドブックの情報は非常に少ない。

19世紀の末頃、缶詰めなどブリキ需要の拡大で錫鉱山が興盛し、中国南部からたくさんの労働者が移住してきたらしく、中国系の住民が多い。1970年代に錫鉱山が閉山されるまでは、とても賑わっていたそうだ。

今は、ゆったりとした空気が流れる静かな街だけど、引退後の移住地として日本人に人気で、アスカさんのご両親もそんな経緯で移住してきたらしい。

石灰岩の多いカルスト地形で鍾乳洞が多く、その洞窟を利用して建てられた仏教寺院もたくさんある。イポーで主に回りたかったのは、そんな洞窟寺院だった。

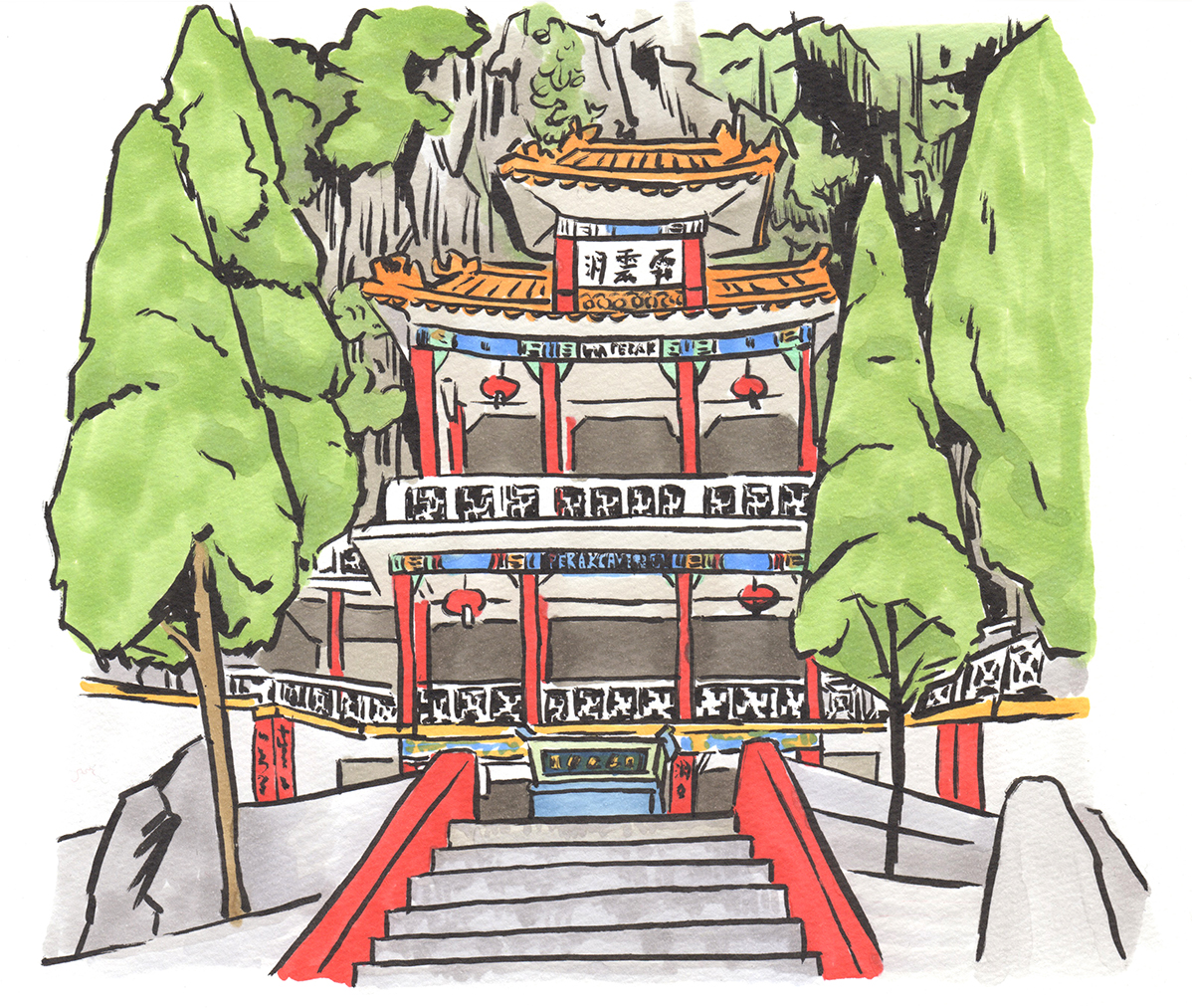

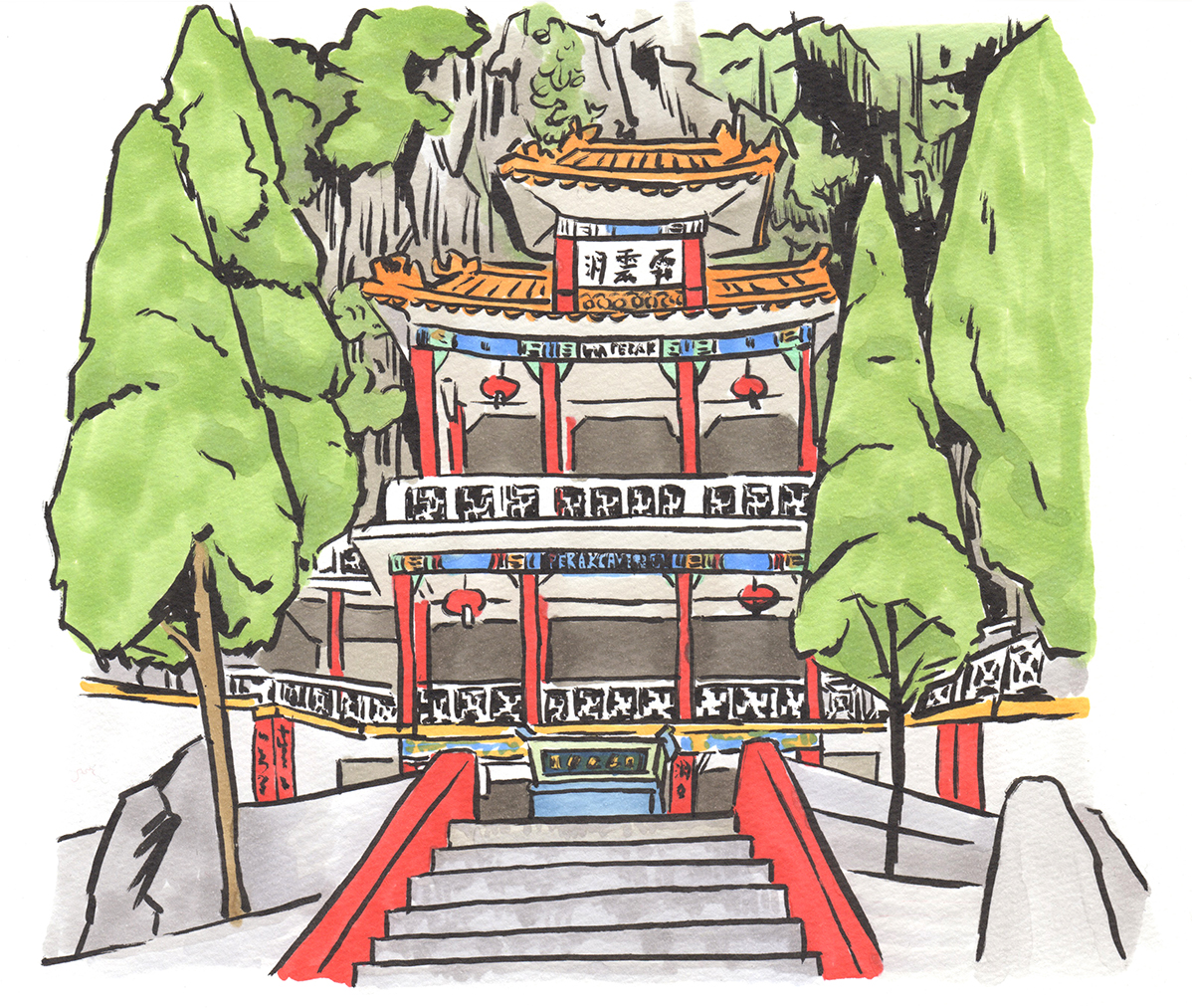

ペラットン洞窟寺院(霹靂洞/Perak Tong Temple)は1926年建立の歴史ある寺院だ。

「ペラッ」の漢字表記は「晴天の霹靂」の「霹靂<へきれき>」なのか、かっこいいな〜と思ってふと気になった。

もしかしたらイポーが所在するペラ州の「ペラ」も? と思って中国語表記を調べてみたら、やっぱり同じ漢字で「霹靂州」だった。「雷が轟く州」とは、イカした地名ではないか。

鍾乳洞に入るとド派手な黄金の仏像が鎮座、その周りの壁面にも龍やら観音様がのたくっている。千手観音の周りには飛天が舞い、とぼけた虎の造形物もある。ヘキレキ感満載で俄然気分が上がる。

洞窟内の階段はそのまま外の石灰岩の岩肌に続いている。急斜面に蛇行した階段を登って行くのは軽い登山の趣きで、なかなかきつい。

すでに時計は15時を回っていてお昼も食べていないけど、それは付き合ってくれているチョン夫妻も同じこと。のっけからアクセル全開の展開に多少のハイになっていて、息を切らして笑いながらも、屁っぴり腰で登っていく。

頂上に辿りつくと、いきなり視界が開けて息を飲んだ。イポーの街の隅々までもが見渡せた。

民俗学者の宮本常一が父親に言われたという「村でも町でも新しくたずねていったところはかならず高いところへ上ってみよ」という言葉を思い出した。意図したわけでもないのにその通りになっているのが嬉しくて、自然と顔がほころんだ。

高いところは大好きだ。 街を囲む様に、石灰岩の小高い丘が林立している特異な風景は、カルスト地形特有のものだと素人目にもわかる。

それにしても、かなりハンディサイズとはいえこの山水画的岩山の醸し出す悠久の歴史感と、手前に広がる工場の高度経済成長期的ノスタルジーのミスマッチがたまらない。熱帯のマレーシアで、こんな風景はまるで想像していなかった。

「あれはセメント工場です」とチョンさんが流暢な日本語で説明してくれた。

錫鉱山が下火になってからも、やはり第一次産業が主流なのだろうか。いずれにしても、イポーの豊富な錫資源は、この石灰岩と東側にそびえるティティワンサ山脈麓の花崗岩との接点に多く見出されたらしいから、この特異な自然が街を大きく発展させたとも言えるわけで、この街の栄枯盛衰が一望できるかの様な風景には、何かこみ上げてくるものがあった。

一方で市街地を眺めると長屋の様に繋がった赤い屋根が目に入る。

「あれはショップハウスですか?」

「そうです」

『マレーシア ペナン エキゾチックな港町めぐり⎯⎯』(イカロス出版)によると<ショップハウスとは一般的に、複数の家がひと続きになった、2階建ての長屋形式の建物を指す。中国の華南地方にルーツを持つ民家のスタイルといわれ、マレーシアをはじめ東南アジア各地に移民として渡った、主に福建、広東、潮州などの地域の出身者によって伝わった>とある。

マラッカやペナンでたくさん目にするだろうと思っていたけれど、イポーもショップハウスの街なのか。色も大きさも統一されていて美しい。 マレーシアで三番目に大きな都市が、こんな丘から一望できるコンパクトな街とは思っていなかった。

イポーの今年の人口は81万4千人、日本の田舎と違って人はどんどん増え続けている様だけど、わたしの住む練馬区は72万人で面積は1/13なのだから、そりゃ清々しくも感じるはずだ。引退後の移住地に人気なのが、わかる様な気がしてきた。

市内に戻って名物のモヤシとチキンを食べた。石灰岩によって水が綺麗なイポーでは美味しいモヤシが育つらしい。

ケロットン洞窟寺院(極楽洞/Kek Look Tong Temple)という比較的新しい寺院で庭園を散歩したり、その近所でポメロというブンタンみたいに大きな柑橘類を味見したり、コロニアル建築が美しいイポー鉄道駅を見学したりしてから旧市街に繰り出すと、既に17時をまわっていてお店はだいたい閉まっていた。

カフェで名物のホワイトコーヒーを飲む。いつも砂糖は入れない派だけど、寝不足で動き回って疲れた体には、この甘さが身に沁みる。 早めの夕飯に、肉骨茶(バクテー)も初体験。薬味っぽい味は好きな方で、スープが染み込んだ湯葉も歯ざわりが良く美味しい。盛りだくさんである。

この日泊めてもらう予定のガイドさんの別宅へ寄ってからは温泉へも行った。

と言っても、スパリゾートハワイアンズみたいなテーマパークで、その名も「LOST WORLD」。恐竜と関係があるのかないのか謎だけど、「失われた世界」というネーミングにはグッとくる。 プールの様だけどちゃんとした温泉で、滝や洞窟の造形物で趣向が凝らされている。作り物と知りつつも、洞窟の中に入って立ちこめる湯気にまみれると幻想的な気分になる。

鉱物に恵まれ、水が綺麗で、温泉も湧き出る、なんて豊かな土地なのだろう。 チョンさんが子どもの頃は、ここら辺一帯は普通の川で、和歌山県の川湯温泉の様に暖かい湯が湧き出ていて、もちろん無料でよく泳ぎに来たらしい。

もはやそんな景色の片鱗も想像できないけれど、それこそが「失われた世界」なのかもしれなくて、皮肉なネーミングに苦笑する。

盛りだくさんだった初日も暮れて、これで終わりかと思いきや、最後にとっておきの楽しみが待っていた。

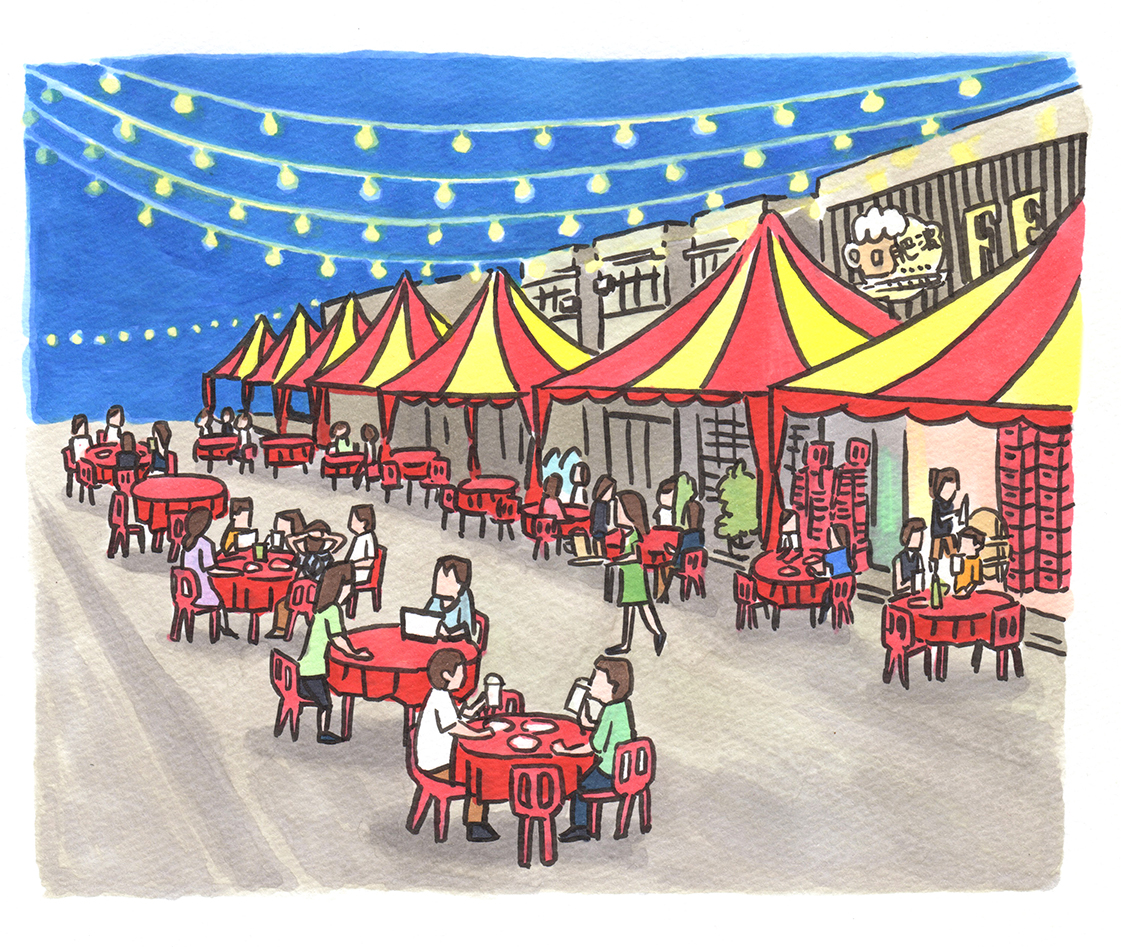

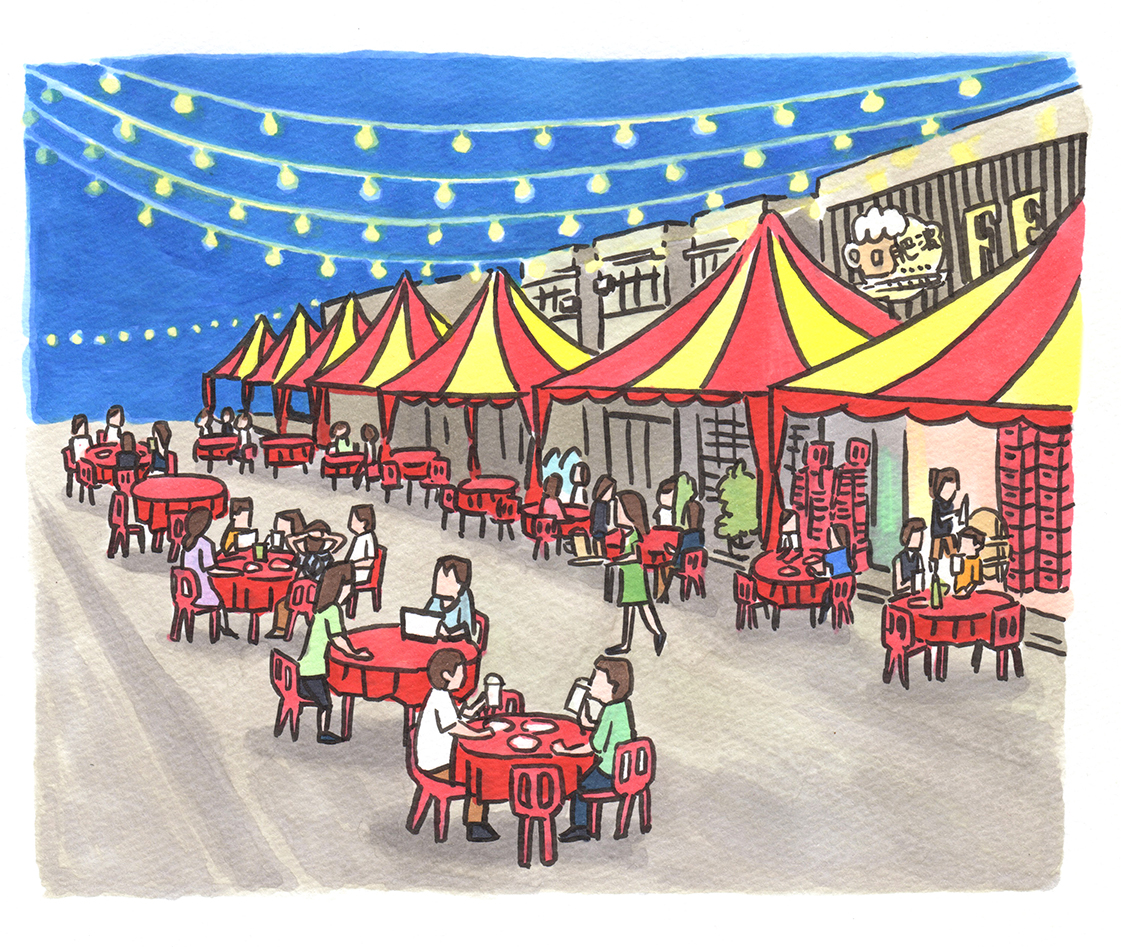

イポー名物スノービール。要はシャリキンのビール版である。

カールスバーグを注文すると、キンキンに凍ったジョッキになみなみと注がれたビールが真っ白に泡立って、確かに雪の結晶みたいで綺麗だった。 待ってましたとばかりに乾いた喉に流しこむと、疲れた体の隅々にまで染み渡って最高だ。温泉上がりの夕涼み、露天でキンキンに冷えたビールだなんて、これ以上に幸せなことがあるだろうか。

つい1日前、ここに来る時の東京は真冬の冷え込みで、厚手のダウンジャケットを羽田空港に預けてきたのが嘘の様だった。

マレーシアの2月はちょうど雨季が終わった後で、1年で1番暑い時期らしいのだけど、夜は涼しく真夏の東京の熱帯夜に比べると断然過ごしやすい。 そういえば、夕涼みってこういうものだったよね…。

東京で夕涼みと思っていたアレは、もはや何も涼しくない。日本らしい情緒のある言葉だと思っていたけれど、いつの間にか東京の方が熱帯になってしまっていて、夕涼みなんてものはとっくの昔に失われてしまったのかもしれないな。

浅草のホッピー通りの様に、東京でも露天で飲める場所はある。でもそんな場所も最近は、観光客向けに開発した様なよそよそしさが拭えない。 ここは混雑もしていないけれど、寂しげでもない。

二階建てで統一されたショップハウスの連なりは威圧感がなく、空が広い。

電飾看板は控えめで闇をかき消すほどでもなく、目を楽しませてくれている。

建物のサイズも街の灯りも等身大で、とても人に優しいのだ。 程よい湿度を含んだ南国の夜空は、何色もの絵の具で描き出したかの様に豊かな黒だけど、水彩画の様に軽い。夜空に揺らめく電飾の下で、家族大勢で来ている人も、男二人で語り合っている人も、笑い、喋り、その話し声は夜風に舞い、一日の労はねぎらわれ、明日の為に消えていく。

24時をまわってもなお賑わい、それでも自棄酒の疲弊感や喧騒感など微塵も感じられはしない。生粋に地元の人たちが終電など気にせずに、ほろ酔い気分を冷ましながら歩いて家路につくのだろう。 すこし目頭があつくなる。

わたしは旅が好きだけど、今までどんなところを旅しても、どんなにその土地を気に入っても、そこに住みたいなてことは安易に考えない方だった。一介の旅行者がそんなことを考えるのは、住民に対して失礼とさえ思っていた。

それが、どうしたものか。おかしいな。 これは全て、通りすがりの旅行者が見た幻だけど、ここにいる誰もがみんな、ここに居ても良い存在として許されていて、肩の力を抜いている。老若男女、金があろうがなかろうが、生きていること、楽しむことに後ろめたさを感じないでいられるのだ。

いや、実際には多くの苦労もあるのだろう。しがらみもあるのだろう。そんなリテラシーを総動員させて甘い誘惑に抗ってみたけれど、子どもの頃に感じていた様な世界に対する信頼感が、失われた世界から立ち顕れて、優しい夜風とともにわたしを包むから。

イポー、ここって、住みたいかもしれない。 はじめてそんなことを考えてしまった。