ここ数年、年末年始は夫の故郷和歌山県新宮に滞在している。折角なので近辺を散策している中で心惹かれたのが三重県の九鬼という場所だ。湾を囲んでせせり立つ斜面に細かな路地が入り組んでいる。

一歩進むごとに風景が変わる。気分も変わる。そういう立体的な街並みは好きで、ここ数年で訪れることの出来たモロッコのフェズやタンジェ、釜山の甘川洞文化村なんかにも似た雰囲気がある。

しかしモロッコのメディナ(旧市街)は、高低差はあるものの、見晴らしが良いと感じる程の高さはない。むしろ登っているのか降りているのかわからくなる酩酊感が魅力だったりする。

タンジェは九鬼と同じく海があるけれど、地中海に向かって突起しているその地形は開放感に満ちている。

甘川洞文化村は、韓国でタルトンネ(月の街)と呼ばれる山の斜面に作られた街で、構造的には九鬼に近いし見晴らしも良い。けれど、海までの距離があって一体感はない。

九鬼は湾と街が一体化している。

同じ海でもタンジェや釜山の様に大型船が立ち寄るわけでもないし、さざ波さえ立たない。

水面は柔らかく、優しい陽光を呑みこむその質感はトロンとしていてジェル状にも見える。

周囲を山々に囲まれているせいか、湾の真ん中の桟橋にしゃがむとしんと音がしない。

あの静けさは、一昨年も今年も訪れたのが一月二日で祭の翌日だったからかもしれないけれど、静寂の中で水面の小さな揺れを眺めていると、胎内回帰な気分にみまわれて、遮断された世界に閉じこもりたくなる。

孤立した地形や、ぶり漁という村全体で共有される経済活動もあるからか、独自の文化や習慣が色濃く温存されている気がするのだ。もちろんそこまで知っているわけでもないので、あくまで他所者の妄想ではあるけれど。でも最寄りの大きな街、尾鷲から車で10分ほど移動しただけなのに、確実に何かフェイズが変わる。

そんな土地柄に惹きつけられてか、移住してきた若い人たちが喫茶店や古本屋を営んでいて、街に溶け込んでいる。半端な地方都市よりも他所の人に対して懐の深さを感じるのは、昔は水軍、今はぶり漁と、独自の才覚で栄えてきた独立心と気位によるものなのか。そんなことを、ふと考えてみた。

何れにしても彼らがいてくれるおかげで、わたしの様な他所者でもふらっと立ち寄ることが出来るからありがたい。今回は坂の途中にあるという古本屋さんを訪ねてみた。

案内してくれた友人が途中で迷い、坂を登ったり降りたりしていると、おばあちゃんとすれ違った。

「どこ行くん?」

「本屋さんです」

「本屋さんならあそこ。あそこの角を左へ曲がったところ」

どうやら通り過ぎてしまった様で、お礼を言って踵を返すと、「あんたたちが曲がるまで見ていてあげる」と言うので急いで坂を下る。振り返るとおばあちゃんはずっとそこで見ていてくれていて、寄り道したら怒られちゃうねと笑いながらその角に到達したので、大きく手を振ると、坂の上で小さくなったおばあちゃんがうんうんと頷いているのが見えた。

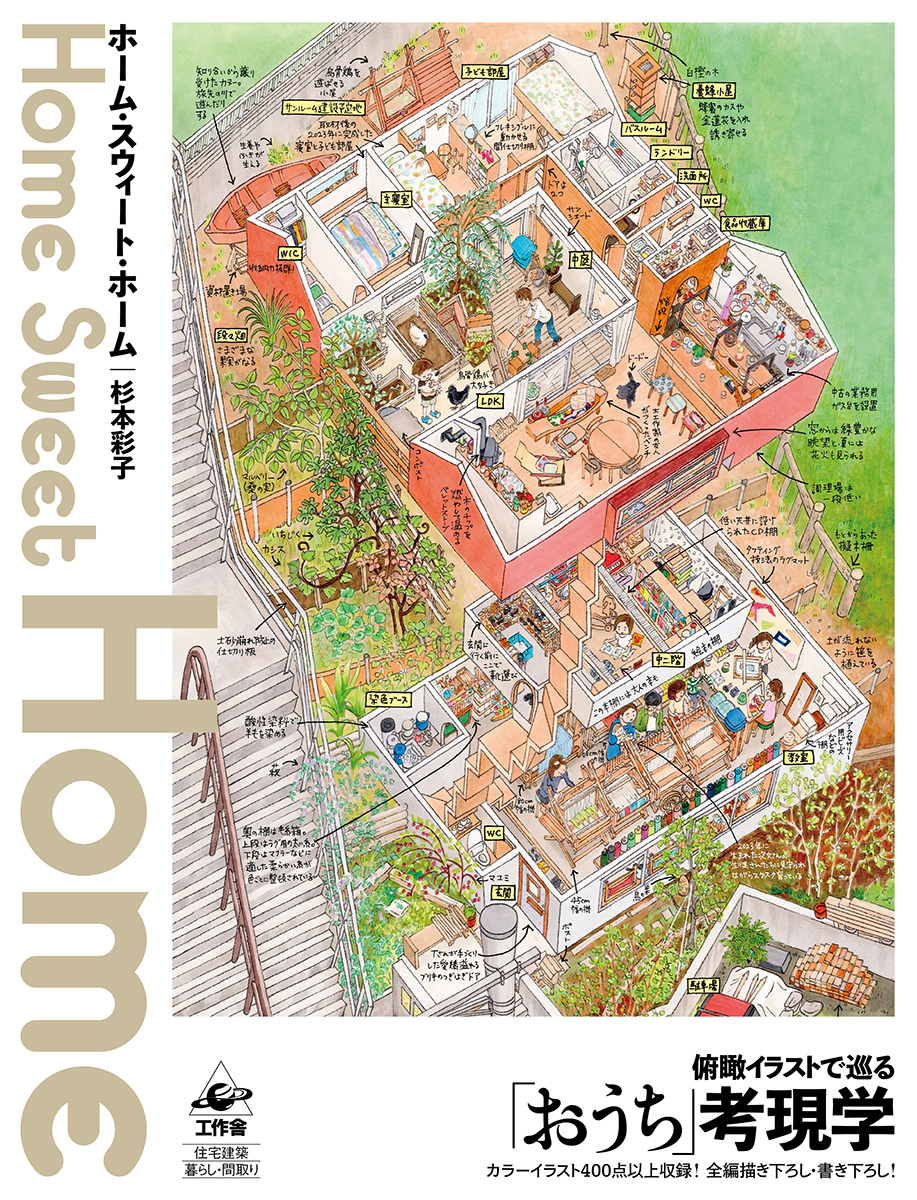

古本屋さんは、思っていたより品揃えが多くて驚いた。ほんの少しだけ置いてあった新刊本の中に気になっていた特集雑誌もあったけど、東京でいつでも手に入る本を買っても意味がない。ここで買う本は何だろう。旅情を感じさせる小説なんかあればとても良い。とはいえ小説に詳しくない。

でも今回、新宮に向かう汽車(南紀ビューは単線だからか電車というより汽車という方がしっくりくる)の中で、澁澤龍彦の『高丘親王航海記』を30年ぶりに読み返してみて、それがとても良かったので、満ち足りた気分を持続させたかったのだ。

「眠くならない幻想文学って、オススメありますか?」

無知で雑な質問とは思いつつ、知らないジャンルのことは知っている人に聞いた方が良いので店員さんに尋ねてみた。

「例えばどんな感じのですか?」

「えーっと、澁澤龍彦とか、あと、ガルシア・マルケスみたいな…」

両著作とも一冊しか読んだことないけれど、それくらいしか知見がない。

ああ、と頷いてから、うーんと唸り、彼女はいくつかの本を出してくれた。

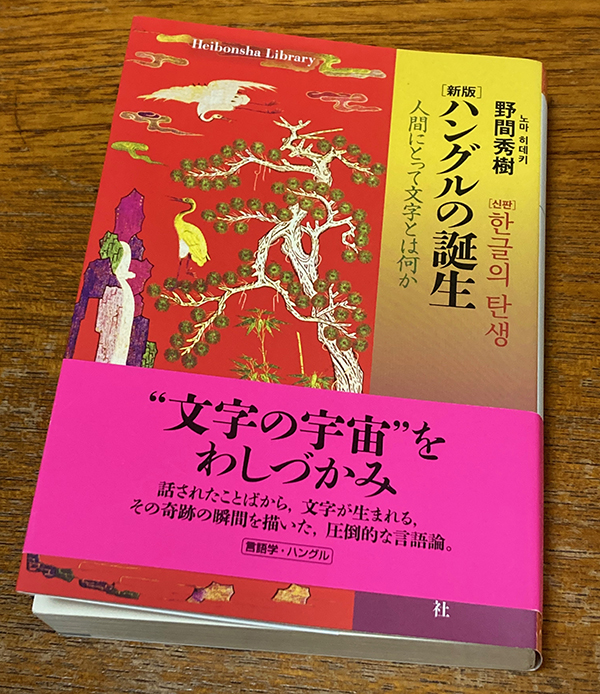

その中で気になったのが、多和田葉子さんという方の著作だった。

「ドイツで執筆されてる方で、越境文学と言うジャンルで、今一番ノーベル賞に近い作家と言われているんです」

簡単な説明を受けただけで喰いついてしまった。越境、そう言うテーマにめっぽう弱い。言語に関しての深い考察もありそうだ。

感覚的な言い草だけど、言語は絵画のテクスチャに似ていると思う。正確に言うと、文字は絵画に似ていて、発語は立体に似ている。言語もテクスチャも、ひっかかったり、つっかかりたりして脳を刺激する。幻想文学と言うとふわっとしていて眠くなりそうだけど、言語というとっかかりがあれば集中できそうな気がしたのだ。

『エクソフォニー 母語の外に出る旅』というエッセイが面白そうだけど、『容疑者の夜行列車』という不穏なタイトルの小説も気になる。迷ったあげく、結局2冊とも買うことにした。

東京に帰ってから読んだ『エクソフォニー 母語の外に出る旅』は、気軽に読める文章で、今の気分にぴったりくる内容だった。

「エクソフォニー」とは、母語の外に出た状態を指すそうで、二か国語で執筆している著者が、<自分を包んでいる(縛っている)母語の外にどうやって出るか? 出たらどうなるか?>(ダカールの章より引用)を、各地を旅しながら考察している内容だ。

章タイトルは全て地名になっている。地名は想像力を掻き立てる。この本に倣って、タイトルが地名のブログを書いてみたくなった。

<昔なら、数年ごとに住む場所を変えるような人間は、「どこにも場所がない」、「どこにも所属しない」、「流れ者」などと言われ、同情を呼び起こした。いまの時代は、人間が移動している方が普通になってきた。どこにも居場所がないのではなく、どこへ行っても深く眠れる厚いまぶたと、いろいろな味の分かる舌と、どこへ行っても焦点をあわせることのできる複眼を持つことの方が大切なのではないか。>(ロザンジェルスの章より引用)

立体造形は物の正面と側面と裏面、全部作るので、複眼的だ。絵画よりも情報量が多く、SNS並みに疲れるところもあるけれど、全部見てやろうと挑んできた。でも今は複眼以上に、<どこへ行っても深く眠れる厚いまぶた>の大切さを痛感する。

情報に脳が焦げてしまいそうなら、少しだけ後ろに引いてみる。昔読んだ小説を再読してみる。桟橋で水面を眺め、束の間世界を閉じてみる。そうすると、ごしゃごしゃしたデスクトップの様に散らかっていた脳内が、寝て夢を見て覚めた時みたいにすっきり整理され、情報だった断片は、発酵、醸成して自分の組織の一部になる。

たぶんそのために、文学や芸術がある。

閉じる扉は関門ではなくまぶただけ、こもる場所は国や家ではなく自分の中、それだけで十分なのだ。

古本屋さんには人懐っこい猫がいた。そういえばこの日の朝、つまり初夢に猫が出てきたのだった。小動物にあまり興味がないせいか、猫が夢に出てきた記憶はほとんどない。でも夢の中の猫は小さくて可愛くて、わたしにしては珍しく愛おしげに撫でていたのが新鮮で、目覚めてもくっきり覚えていた。

古本屋さんを出てから、さっきのおばあちゃんのいたところよりさらに上にクネクネと石垣の路地や階段を登り詰めると、小さな神社とお寺があった。寺の鐘の傍らから街を見下ろすと、都会ではつい見かけなくなった黒ずんだ瓦屋根の連なりの先に湾がチラチラと煌めいていた。空はまだ明るく冬の弱々しい光が街を照らしているけれど、対岸の緑はすでに色を失い、湾の端にそびえる九木神社の石段には、すでに提灯が灯されていた。

港まで降りて九木神社の石段を登った頃にはすっかり夜の帳が落ちた。

社務所を窓越しに覗くと、浴衣を着た少年が二人、はしゃいでいた。

「小坊主?」「いや、神社だから坊主じゃないよね」友人と軽口を叩いていたら、気がついた少年がまるでセリフの様に「寒くなってきた」と言いながら窓を閉めた。「あ、窓空いていたんだ、丸聞こえだったね…」。わざわざ<窓を閉めるのは、あなたたちのせいじゃないよ>とサインを送ってくれた少年の気遣いに頭が下がる。昨今の子どもたちはとても優しい。

「この神社の裏道を行くと岬の先に小さな神社があるんですよ」と友人が言う。

すでにとっぷり暗い中、山道を歩くのは危険そうだけど、こういう時「行かない」という選択肢はあまりない。歩いてみると意外に距離があり、iPhoneのライトで照らさないと、うっかり崖から転げ落ちそうでヒヤヒヤする。

でもこれくらいのスリルはかえって楽しい。五十路前後の大人が連れ立ってスタンド・バイ・ミーか。いや別に死体を探しているわけでも、自分を探している訳でもない。よもや探すものなんて何もないけれど、いつまでたっても未熟なだけなのだ。

古本屋さんで買ったもう一冊の本、『容疑者の夜行列車』という小説は、こちらも章タイトルが地名になっているのだけど、全てに「へ」がついていた。なんせ夜行列車なのだから、行き先がないといけない。

目次を見ると、<「パリへ」「グラーツへ」「ザグレブへ」「ベオグラードへ」「北京へ」…>と続いて行く。まるで轟音を立てて走る列車を矢継ぎ早に乗り換えて、世界を駆け巡っているみたいで迫力がある。

そしていきなり一人称が「あなた」とくる。え、わたし!? と不意を突かれている内に、まるで催眠術でもかけるみたいに強引に、「あなたは……できずにいる」と断定されるから、そうか、わたし(あなた)はハンブルグのダムトア駅のホームに佇んで、様子がおかしいと辺りをうかがっているのか、と。

知らない世界に放り込まれて戸惑っている内に列車は走り出し、自分の正体も曖昧なまま、知らない土地で、知らない人と話し、時には真夜中のシベリアの凍りついた草原に放り出されている。一人称の消えた世界で、内と外の境界もわからぬまま漂う世界の心地よさに酔っぱらった。

気がつくとわたしたちは、九鬼の岬にいた。

暗闇の中に、小さな掘っ建て小屋と灯台があった。

「あれ? 神社ないじゃん」

「この掘っ建て小屋が神社?」

「なんか記憶と違うな」

「幻の神社だったんじゃない?」

訝しげにそろそろと木造五段くらいの階段を上って曲がると、とってつけたような賽銭箱があり、やっぱりこれは神社なのかと思う。

わたしたちは半信半疑のまま、覚束ない未来に向けて密かに願をかけたのだった。